インプラントは、天然歯のような自然な見た目としっかりとした噛み心地が特徴ですが、永久に使えるわけではありません。

厚生労働省のデータでは、10~15年後の生存率は90%以上です。

適切なケアを行うことで、20年30年と長く快適に使用できるでしょう。

吉祥寺みなみまち歯科・矯正歯科では、インプラント治療歴10年以上の経験を踏まえて、寿命を延ばす方法と寿命が来たときの対処法を解説します。

インプラント治療をご検討中の方も、現在インプラントを使用されている方も、参考にしてみてください。

インプラントの寿命平均は?10~15年後の生存率は90%以上

インプラント治療後、10~15年後の生存率は約90%と報告されています。

システマティックレビュー等を参考にしたところでは部分および全部欠損症例における10~15年の累積生存率は上顎で約90%程度、下顎で94%程度である。また抜歯即時埋入や骨移植を伴った埋入では若干生存率が下がるものの87~92%程度である。

引用元:厚生労働省

また、15〜20年後の生存率は80〜90%といわれています。

データを見る限りは10年以上、適切なケアを行うことで20年以上快適に使えるケースも少なくありません。

インプラント・ブリッジ・入れ歯の寿命比較

インプラントは、他の治療法と比べても寿命が長い特徴があります。

| インプラント・ブリッジ・入れ歯の寿命 | |

| インプラント | 10~15年後の生存率は90%以上 |

| ブリッジ | 7~8年 |

| 入れ歯 | 3~5年 |

ブリッジと入れ歯の寿命は次のデータを参照しました。

ブリッジの寿命は、保険診療で作られたものが約7〜8年、自由診療のセラミック製なら約10年が目安

引用元:予防歯科サーチ

同じ入れ歯を10年、20年と使用されている方もいらしゃいますが、そういった方はまれな方です。ほとんどの場合、緩い、噛み合わせがすり減ったという理由で何年かに1回作りなおすことになります。医学的には3年~5年で修理または新製を検討するのが一般的です。

引用元:岩手医科大学

入れ歯は3~5年、ブリッジは7~8年で使えなくなることが多いですが、インプラントは10~15年後の生存率は90%以上と長持ちしやすいです。

インプラントは初期費用が高いものの、長期的に見ると再治療のリスクは高くありません。

安定した使用が見込まれるため、結果的に経済的な負担を軽減できる可能性があります。

・関連記事

インプラントと入れ歯のどっちがいいか比較した記事はこちら!

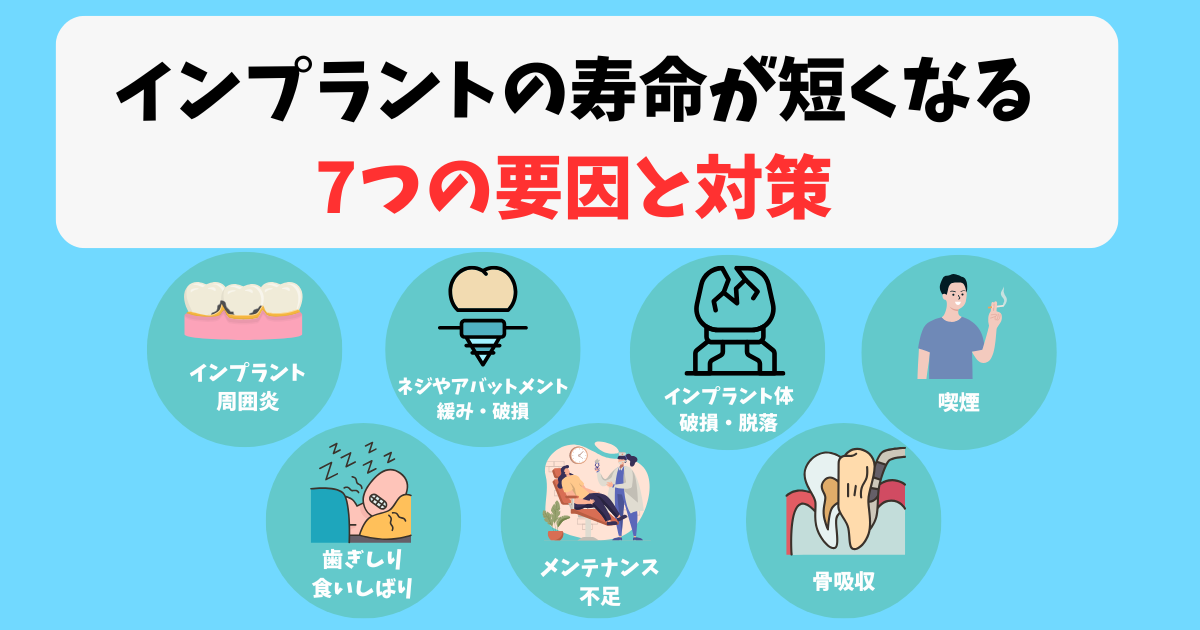

インプラントの寿命が短くなる7つの要因と対策

インプラントの寿命を縮める要因は次のとおりです。

- ・インプラント周囲炎

- ・ネジやアバットメントの緩み・破損

- ・インプラント体の破損・脱落

- ・骨吸収

- ・喫煙

- ・歯ぎしり・食いしばり

- ・定期メンテナンスを受けていないこと

1つずつ解説しますね。

-

インプラント周囲炎

インプラントの周囲組織に炎症が起こる病気で、「インプラントの歯周病」とも呼ばれています。

歯垢(プラーク)の蓄積による細菌感染、不十分な口腔ケアが主な原因です。

インプラント周囲炎が進行すると、インプラントを支えている顎の骨が溶けていき、最終的にはインプラントの除去や脱落につながる可能性があります。

毎日の丁寧な歯磨き、歯間ブラシやデンタルフロスの使用、歯科医院での定期的なクリーニングで予防できます。

インプラントは人工歯と比べ、パーツの細かい部分に汚れが付着しやすい傾向にあるため、日々のケアがとても重要です。

ネジやアバットメントの緩み・破損

インプラントの上部構造を支える部品に起こるトラブルです。

噛み合わせの不具合、過度な荷重、金属疲労などが原因となります。

その際は、インプラント治療をやり直す必要があるでしょう。

定期的な噛み合わせのチェックと調整、必要に応じた部品の交換などを行いましょう。

ネジやアバットメントの緩み・破損のリスクを減らすことが出来ます。

インプラント体(埋め込んだチタン)の破損・脱落

インプラントを埋め込む外科手術後や、長期間の使用によって起こるトラブルです。

過度な外力、金属疲労、骨との結合不良などが原因とされています。

信頼性の高いメーカーのインプラントを選択しましょう。

また、歯ぎしりや食いしばりの改善、定期的なレントゲン検査を行うことでリスク減少に繋がります。

インプラント体は、アレルギーがでにくく体に馴染みやすいとされるチタンを使用しています。

しかし、100%チタンではなく他の金属材料も使用されているため、金属アレルギーを発症した場合は再治療の可能性があります。

骨吸収(インプラントを支える骨が減る)

骨吸収は、歯周病(インプラント周囲炎)、骨粗鬆症、加齢などが原因です。

また、インプラントに過度な力がかかると、周りの骨が吸収されてしまう恐れがあります。

歯周病の予防と治療、骨密度を高めるための生活習慣、骨粗鬆症の治療により、インプラント周囲の骨吸収を抑えられます。

骨が不足している場合は、骨造成手術(GBR・サイナスリフト・骨移植)が必要な場合もあります。

喫煙習慣

喫煙は、インプラントの寿命を縮める大きな要因の一つです。

ニコチンによる血管収縮や免疫力低下により歯茎の血流が悪化し、インプラント周囲炎のリスクを高めます。

インプラント体と骨の結合が悪くなる可能性があり、手術後の傷の治りも遅くなります。

禁煙、減煙を行うことでインプラント周囲炎のリスク減少に繋がります。

インプラント治療を受ける前や治療後は禁煙するなど、健康的な生活習慣を意識しましょう。

歯ぎしり・食いしばり

歯ぎしり・食いしばりは、インプラントに過度な負担をかけ、破損や脱落の原因です。

ストレス、噛み合わせの不具合が原因とされています。

マウスピース(ナイトガード)の使用、ストレス管理、噛み合わせの調整により、歯ぎしり・食いしばりを減らせます。

歯科医師に相談してマウスピースを装着するなど、インプラントへの負担を軽減するようにしましょう。

定期メンテナンスを受けていない

インプラントの状態を適切に把握することができず、トラブルの発見が遅れる可能性があります。

歯科医院での専門的なクリーニング不足や噛み合わせのチェック不足により、インプラント周囲炎が重症化する可能性があります。

歯科医院でメンテナンスを受けましょう。3ヶ月〜半年に一度のペースがおすすめです。

定期メンテナンスでは、専門医による歯周病のチェックやインプラントの検査、噛み合わせの調整などが行われます。

歯周病や噛み合わせでのトラブルがあった場合でも、早期発見と対処ができるためインプラントを長く使うことができるでしょう。

インプラントの寿命がきたら?原因ごとの対処法

インプラントの寿命がきた場合、その原因によって対処法が異なります。

インプラント周囲炎が原因の場合

歯茎の腫れや出血、排膿、そしてインプラントのぐらつきなどが現れます。

この症状を放置すると炎症が進行し、インプラントを支える顎の骨が溶け、最終的にインプラントが抜け落ちる可能性があります。

早期の抗菌薬の投与、外科手術などが検討されます。

重度の場合はインプラントを除去する必要があるかもしれません。

炎症の進行具合によっては、骨を再生する手術が必要になったり、再治療が困難な場合もあるでしょう。

ネジやアバットメントの緩み・破損の場合

ネジやアバットメントの緩み・破損が起こると、人工歯のぐらつきや噛み合わせ時に違和感を感じます。

軽微であればネジの締め直しのみで改善するケースがあります。

それでも改善しない場合、人工歯(上部構造)自体の劣化や破損を疑い、人工歯のみを交換します。

人工歯を支えるアバットメント(支台パーツ)が破損したり、適合が悪くなった場合は、アバットメント自体の交換が有効です。

インプラント体(埋め込んだチタン)が破損・脱落した場合

インプラントが抜け落ちるという明確な症状のほか、強い痛みを伴うことがあります。

破損または脱落したインプラント体を除去する手術が必要です。

その後、再びインプラントによる治療を行うためには、再手術(抜去と再埋入)が検討されます。

再手術の際、顎の骨の状態が良好であれば、比較的すぐに新しいインプラント体を埋め込むことが可能です。

しかし、インプラント周囲炎などによって骨が大きく吸収してしまっている場合があります。

その場合は、骨造成手術(骨移植や骨再生を促す手術)が検討されるでしょう。

骨造成を行った場合は、骨が十分に再生する数ヶ月の期間を置いてから、改めてインプラント体の再埋入手術が行われます。

骨吸収が進みインプラントが支えられなくなった場合

インプラントのぐらつきが自覚されるほか、インプラント周囲の歯茎が下がって見える(歯茎の退縮)症状が現れることがあります。

再びインプラントを安定させるためには、再手術が必要です。

一度インプラントを抜去し、骨や歯茎の状態を詳しく検査した上で、再度インプラントを埋入します。

顎の骨の状態が著しく悪い場合

インプラント治療において再手術が困難となる場合があります。

たとえば、患者様の全身状態が再手術に耐えられないと判断されるなどです。

インプラントに代わる治療法を検討しなければなりません。

代表的なものが「ブリッジ」と「入れ歯」です。

ブリッジ

ブリッジは、失われた歯の両隣の歯を支えとして利用し、そこに人工の歯を連結した被せ物を装着する治療法です。

固定式であるため、インプラントと同様に比較的自然な噛み心地や見た目を期待できます。

入れ歯

取り外し式の入れ歯(義歯)の選択肢もあります。

一般的に入れ歯は噛む力が弱くなるというデメリットがあります。

可能であれば骨造成手術を行い、顎の骨の状態を改善した上で再度インプラント埋入することが、理想的な選択肢といえるでしょう。

インプラント再手術は保証や保険が適用されることもある

インプラントの再手術には、高額な費用がかかる場合があります。

しかし、クリニック独自の保証や加入している医療保険・歯科保険で、再手術費用がカバーできる場合があります。

クリニック独自の保証

無償または割引で再治療を受けられることがあります。

保証期間や条件は歯科医院によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

定期的なメンテナンスを受けていることなどが条件となる場合が多いです。

医療保険や歯科保険

インプラント治療は基本的に自由診療(保険適用外)ですが、一部の条件下では例外的に保険が適用される場合があります。

例えば、先天性疾患や事故による顎骨の大きな欠損で、咀嚼機能の回復が目的の場合などです。

詳しくは、加入元の医療保険や歯科保健を確認してみてください。

歯科医のインプラント手術経験は重要

インプラント手術の成功率やその後の寿命は、歯科医師の経験や技術力に大きく左右されます。

特に、インプラント治療は外科手術を伴い、骨や歯茎の状態に応じて臨機応変な対応が必要です。

経験豊富な歯科医師なら、患者様一人ひとりの口腔環境や症状に合わせた最適な治療が可能となるでしょう。

治療後も安心してインプラントを長く使うためにも、インプラント治療で多くの実績がある歯科医院を選ぶことをおすすめします。

【まとめ】定期的なメンテナンスでインプラント寿命を伸ばそう

インプラントの寿命を伸ばすには、日々の適切なセルフケアと歯科医院での定期的なメンテナンスが不可欠です。

適切なケアを行うことで、寿命を延ばし快適に使用できます。

20年30年と、長く使用するために、歯科医師と協力しながら健康な口腔環境を維持しましょう。